L’exercice de prévision est au cœur même de la spécificité de la GPEC. Si la prévision reste importante, c’est parce que les temps d’adaptation des ressources humaines sont nettement plus longs que celui de l’apparition des changements, qui se présentent souvent dans l’urgence.

Les phases d’analyse

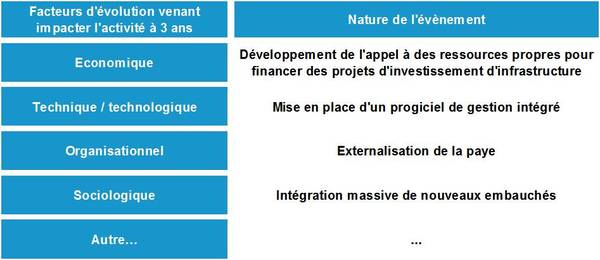

Théoriciens comme praticiens, tout le monde, ou à peu près, est d’accord sur la démarche. Après avoir réalisé l’inventaire quantitatif et qualitatif (étape 1 de la GPEC « cartographier les métiers pour répertorier l'existant »), il reste donc à :

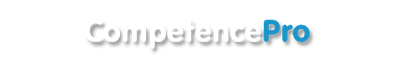

• Projeter l’existant selon différentes hypothèses,

• Analyser les facteurs d’évolution et élaborer des scénarios d’évolution,

• Identifier les écarts entre les ressources actuelles et les besoins futurs,

• Elaborer une politique d’adaptation pour réduire les écarts anticipés.

Les présentations classiques font souvent l’impasse sur l’éventualité d’un écart déjà existant entre les besoins actuels et les ressources d’aujourd’hui. Pour autant, il faut bien garder en mémoire que la mise en œuvre de toute GPEC constitue déjà, en soi, une épreuve critique et une source de mises en cause des politiques passées. Engager des managers sur une réflexion «prospective», alors même qu’ils souffrent d’une gestion au quotidien d’inadéquations récurrentes et pour lesquelles on ne connaît pas de solution accessible, est en soi un moment toujours délicat à passer…

Les phases d’analyse

Théoriciens comme praticiens, tout le monde, ou à peu près, est d’accord sur la démarche. Après avoir réalisé l’inventaire quantitatif et qualitatif (étape 1 de la GPEC « cartographier les métiers pour répertorier l'existant »), il reste donc à :

• Projeter l’existant selon différentes hypothèses,

• Analyser les facteurs d’évolution et élaborer des scénarios d’évolution,

• Identifier les écarts entre les ressources actuelles et les besoins futurs,

• Elaborer une politique d’adaptation pour réduire les écarts anticipés.

Les présentations classiques font souvent l’impasse sur l’éventualité d’un écart déjà existant entre les besoins actuels et les ressources d’aujourd’hui. Pour autant, il faut bien garder en mémoire que la mise en œuvre de toute GPEC constitue déjà, en soi, une épreuve critique et une source de mises en cause des politiques passées. Engager des managers sur une réflexion «prospective», alors même qu’ils souffrent d’une gestion au quotidien d’inadéquations récurrentes et pour lesquelles on ne connaît pas de solution accessible, est en soi un moment toujours délicat à passer…

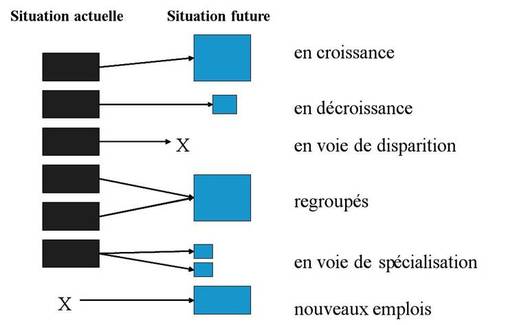

Analyser les facteurs d’évolution et élaborer des scénarii

Derrière l’évidence de l’énoncé, se cachent nombre de difficultés qui font que, dans la pratique, là encore, cette étape n’est que très rarement menée de manière systématique, rigoureuse, explicite et formelle.

Les rares entreprises (plutôt issues du secteur public) à formaliser cette analyse repèrent les facteurs d’évolution ; par exemple, la concurrence, les attentes des clients, les actionnaires, les technologies, les modes managériales et organisationnelles, les vagues d’informatisation, les comportements socioculturels des salariés, le cadre règlementaire, les contraintes budgétaires, financières et monétaires, les prix mondiaux des matières premières…

Comme ces facteurs restent trop nombreux, toujours incertains, on cherche alors à réduire la complexité par un raisonnement sur les probabilités d’occurrence. Les facteurs d’évolution sont alors classés en « certains », « probables » et même, « aléatoires ». Ceci fait, on peut encore les pondérer par une estimation de l’ampleur de l’impact prévisible. Les facteurs d’évolution peuvent ainsi être distribués sur un tableau suggérant, de lui-même, de concentrer l’analyse sur les facteurs à « impacts forts » et à « probabilité forte ».

Dans la pratique, l’expression des facteurs d’évolution n’est jamais de l’ordre de l’analyse froide et rationnelle mais toujours plus ou moins une expression tactique d’acteurs. Bref, ce que l’on peut savoir des facteurs d’évolution, c’est ce qui en est dit, mais on sait bien que ce qui en est dit n’est pas toute la réalité, mais seulement, ce qui peut et ce qui doit en être dit…

Flux RSS

Flux RSS